EXPLORER DES ALTERNATIVES DURABLES DANS L’ALIMENTATION DES POISSONS DE L’AQUACULTURE : LE ROLE DES INSECTES

Le secteur de l’aquaculture est confronté à des incertitudes en raison des changements environnementaux, des facteurs économiques et de la disponibilité des ressources alimentaires. Les aliments aquatiques conventionnels dépendent fortement de la farine de poisson, ce qui a conduit à la recherche d’alternatives innovantes et durables, telles que les insectes. Ces sources de protéines à base d’insectes présentent plusieurs avantages, tels qu’une utilisation efficace des nutriments, des périodes de maturation courtes et une rentabilité, répondant aux défis économiques et environnementaux associés aux ingrédients des aliments aquacoles conventionnels. Des études scientifiques indiquent que les insectes ont le potentiel d’améliorer la qualité de la chair, de renforcer le système immunitaire et de réduire la sensibilité aux maladies des poissons d’élevage, favorisant ainsi des systèmes d’aquaculture durables et productifs. L’intégration des insectes comme sources de protéines alternatives dans les aliments aquatiques peut offrir une voie prometteuse vers des systèmes d’aquaculture durables et respectueux de l’environnement.

1. Introduction

La croissance rapide de la population humaine mondiale (1,6 % par an) a exercé une pression considérable sur le secteur alimentaire (Gras et al., 2023). Avec la diminution de la disponibilité des poissons et crustacés sauvages, l’aquaculture devient une source cruciale de protéines pour les humains et les animaux (Alfiko et al., 2022).

La qualité et la composition des aliments constituent des facteurs critiques dans l’aquaculture, ayant un impact significatif sur la croissance des animaux (Xiao et al., 2018). En outre, la surexploitation des océans exerce une pression insoutenable sur les stocks de poissons sauvages, ce qui entraîne leur déclin rapide (Daniel, 2018, Stankus, 2021). Dans les années à venir, il ne s’agira pas d’une source viable du point de vue de la durabilité et de l’économie (Gasco et al., 2018). L’augmentation du prix et la rareté de ces matières premières intensifient la nécessité de réduire leur pourcentage d’incorporation et de rechercher des alternatives plus durables et rentables dans les aliments tout en garantissant la qualité et la valeur nutritionnelle des poissons (Daniel, 2018, Stankus, 2021).

En aquaculture, la farine de poisson (FP) a souvent été remplacée par des protéines végétales, le soja étant le préféré en raison de sa rentabilité et de sa valeur nutritionnelle (Hameed et al., 2022). Cependant, l’ajout de grandes quantités de farine de soja dans l’alimentation des poissons a été lié de manière négative à la croissance, à l’intégrité de l’intestin et du foie, à la composition du microbiote intestinal et à la réponse immunologique chez diverses espèces de poissons carnivores (Aragão et al., 2022, Macusi et al., 2023 ; Y. ru Wang et al., 2017). Par conséquent, les chercheurs ont été contraints de développer des aliments aquacoles avec des ingrédients alimentaires innovants qui peuvent remplacer la FP tout en atténuant les impacts négatifs associés aux protéines végétales (Alfiko et al., 2022). Dans ce contexte, les insectes peuvent être une alternative réalisable à la FP, offrant des composants nutritionnels plus similaires à la FP et, par conséquent, présentant une solution prometteuse pour l’aquaculture durable dans un avenir proche (Alfiko et al., 2022). Un large éventail d’espèces d’insectes a été étudié et utilisé en aquaculture pour préparer des ingrédients alimentaires (Barroso et al., 2014). Parmi les espèces approuvées par la réglementation européenne, Hermetia illucens, Tenebrio molitor et Musca domestica se distinguent par leur haute valeur nutritionnelle. Les insectes entiers contiennent 42 à 63,3 % de protéines brutes sur la base de la matière sèche (Alfiko et al., 2022), et jusqu’à 74 % pour la farine d’insectes dégraissée (Alfiko et al., 2022). Au-delà des pourcentages élevés de protéines, la valeur nutritionnelle comprend un profil d’acides aminés essentiels (AAE) supplémentaire bien équilibré, une teneur élevée en lipides (10-30 %), une bonne source de vitamines telles que la vitamine B12, et des minéraux biodisponibles tels que le fer et le zinc (Alegbeleye et al., 2012, Gasco et al., 2020).

Malgré le potentiel et les aspects bénéfiques de l’utilisation des insectes en aquaculture, certains facteurs limitatifs doivent être pris en compte, car il s’agit d’un secteur émergent. Les substrats d’alimentation des insectes doivent être normalisés, car leur composition a un impact sur la composition nutritionnelle des protéines obtenues (Sogari et al., 2023). De même, le pourcentage des sources de protéines conventionnelles qui pourraient être remplacées par des ingrédients d’insectes doit être défini (Van Huis et al., 2021) pour les différentes espèces de poissons. Le prix de vente des farines d’insectes peut être influencé par plusieurs facteurs, tels que le système de production, le substrat utilisé et le pays où l’unité de production est située (Niyonsaba et al., 2021), mais aussi par les avantages pour la santé associés aux composés bioactifs tels que les peptides antimicrobiens, les acides gras à chaîne moyenne et la chitine dans leurs formes dérivées (Borrelli et al., 2021).

2. Le marché mondial de l’aquaculture

En 2020, la production mondiale d’animaux aquatiques était d’environ 178 millions de tonnes, la production totale devant atteindre 202 millions de tonnes d’ici 2030 (FAO, 2022). Plus de 157 millions de tonnes (89 %) étaient destinées à la consommation humaine, tandis que les 20 millions de tonnes restantes étaient utilisées à des fins alimentaires non humaines, dont environ 16 millions de tonnes pour la production de Farine et d’huile de poisson. La valeur de la production de la pêche et de l’aquaculture en 2020 a été estimée à 367 milliards d’euros, dont 239 milliards d’euros provenant de l’aquaculture (FAO, 2022). L’aquaculture mondiale est inégalement répartie, l’Asie étant le principal producteur, représentant, en 2020, 91,6 % de la production mondiale (et 85 % de la valeur). La Chine est responsable de 56,7 % de la production mondiale d’animaux aquatiques et de 59,5 % de la production d’algues (Mair et al., 2023). Les Amériques, l’Europe et l’Afrique représentent respectivement 3,6 %, 2,7 % et 1,9 % de la production mondiale. On dit souvent que l’aquaculture est le secteur de production alimentaire qui a connu la croissance la plus rapide au cours des dernières décennies, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,7 % au cours des trois dernières décennies (Mair et al., 2023).

L’aquaculture a contribué à un total de 122,6 millions de tonnes en poids vif. Environ 87,5 millions de tonnes étaient des animaux aquatiques, principalement destinés à la consommation humaine, 35,1 millions de tonnes étaient des algues et 700 tonnes étaient des coquillages et des perles. Au cours des prochaines années, le taux de croissance annuel moyen de l’aquaculture devrait diminuer, passant de 4,2 % en 2010-2020 à 2,0 % en 2020-2030 (FAO, 2022).

Toutefois, l’évolution du secteur est difficile à prévoir. La décennie à venir devrait être marquée par des transformations substantielles des conditions environnementales, de l’accessibilité des ressources, des paysages macroéconomiques, des réglementations commerciales internationales, des droits de douane et de la dynamique des marchés. Ces changements peuvent avoir un impact sur la production, les marchés et le commerce à moyen terme. La variabilité du climat et ses schémas changeants, y compris l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, devraient avoir des effets géographiques notables et variés sur la disponibilité, la transformation et le commerce des produits aquatiques. Cette situation pourrait rendre les nations plus vulnérables aux risques. Néanmoins, une gouvernance adroite qui préconise des pratiques rigoureuses de gestion des pêches, une expansion responsable de l’aquaculture et des progrès en matière de technologie, d’innovation et de recherche peut contribuer à atténuer ces risques (Engle et van Senten, 2022).

3. Les aliments conventionnels pour animaux et les défis qu’ils posent

L’aquaculture est un élément essentiel de la production alimentaire mondiale et connaît une croissance substantielle. Toutefois, cette expansion s’accompagne de défis notables, en particulier dans le domaine des pratiques d’alimentation conventionnelles. L’une des principales préoccupations est la dépendance généralisée à l’égard de la farine de poisson comme source principale de protéines et de lipides dans les aliments pour poissons, principalement dérivés des captures de poissons sauvages (Abdel-Tawwab et al., 2020 ; Alfiko et al., 2022 ; Basto et al., 2021). L’ampleur de cette dépendance est soulignée par l’allocation d’environ 21 millions de tonnes de poissons, dont 76 % sont destinés à la production d’aliments pour animaux aquatiques, ce qui exerce une pression considérable sur les stocks de poissons sauvages à des fins non alimentaires (Iaconisi et al., 2018).

La popularité de la FP dans les aliments pour animaux d’aquaculture est due à sa composition en acides aminés bien équilibrée et à sa grande digestibilité. Ces caractéristiques sont cruciales pour l’absorption des nutriments, la digestion et l’absorption des nutriments essentiels, en particulier chez les espèces de poissons carnivores d’élevage extensif telles que la truite, le saumon, le bar et la dorade (Abdel-Tawwab et al., 2020, Iaconisi et al., 2018). Cependant, l’escalade de la demande de FP pose des défis considérables à la durabilité et à la rentabilité de l’industrie aquacole (Alfiko et al., 2022).

La croissance sans précédent de l’aquaculture intensifie la demande de FP, entraînant un déclin rapide des stocks de poissons sauvages (Alfiko et al., 2022 ; Stankus, 2021). Les coûts associés aux aliments pour animaux d’aquaculture, pour lesquels la FP constitue une dépense majeure, entravent le développement durable de l’industrie (Alfiko et al., 2022). À la lumière de l’impératif de production verte, rentable et durable (VRD), il est essentiel de réévaluer les sources de protéines présentant des composants nutritionnels comparables (Daniel, 2018).

Les matières d’origine végétale, telles que le soja, les graines oléagineuses et le gluten de céréales, sont de plus en plus utilisées comme alternative à l’alimentation animale. Cependant, le remplacement des protéines d’origine animale par des alternatives végétales n’est pas envisageable pour l’industrie de l’aquaculture. Les aliments d’origine végétale contiennent une grande variété de facteurs antinutritionnels, des polysaccharides non amylacés, des acides gras moins appropriés, des profils d’acides aminés essentiels déséquilibrés (lysine et méthionine) et une faible appétence. En outre, les alternatives végétales utilisées peuvent entrer en concurrence avec d’autres secteurs de l’industrie alimentaire, tant pour les humains que pour les animaux. La pénurie mondiale et les prix élevés de ces produits de base renforcent l’urgence de trouver des alternatives respectueuses de l’environnement (Stankus, 2021). En outre, des préoccupations éthiques apparaissent lorsque des poissons adaptés à la consommation humaine directe sont alloués à la production de FP (Stadtlander et al., 2017). La FP, en tant que ressource limitée, ne peut garantir un approvisionnement continu en protéines bon marché pour les aliments pour animaux d’aquaculture (Ng et al., 2001). Certaines pratiques aquacoles, en particulier celles qui utilisent des poissons pélagiques sauvages, contribuent à la perturbation de l’écosystème marin pendant la production de FP (Hashizume et al., 2019).

L’avenir de l’aquaculture dépend d’alternatives innovantes et durables, telles que les insectes, pour répondre aux dimensions écologiques, économiques et éthiques des pratiques d’alimentation conventionnelles. Il est donc nécessaire de reconnaître la législation relative à l’utilisation d’insectes comme source de protéines pour les aliments pour animaux aquatiques.

4. La législation

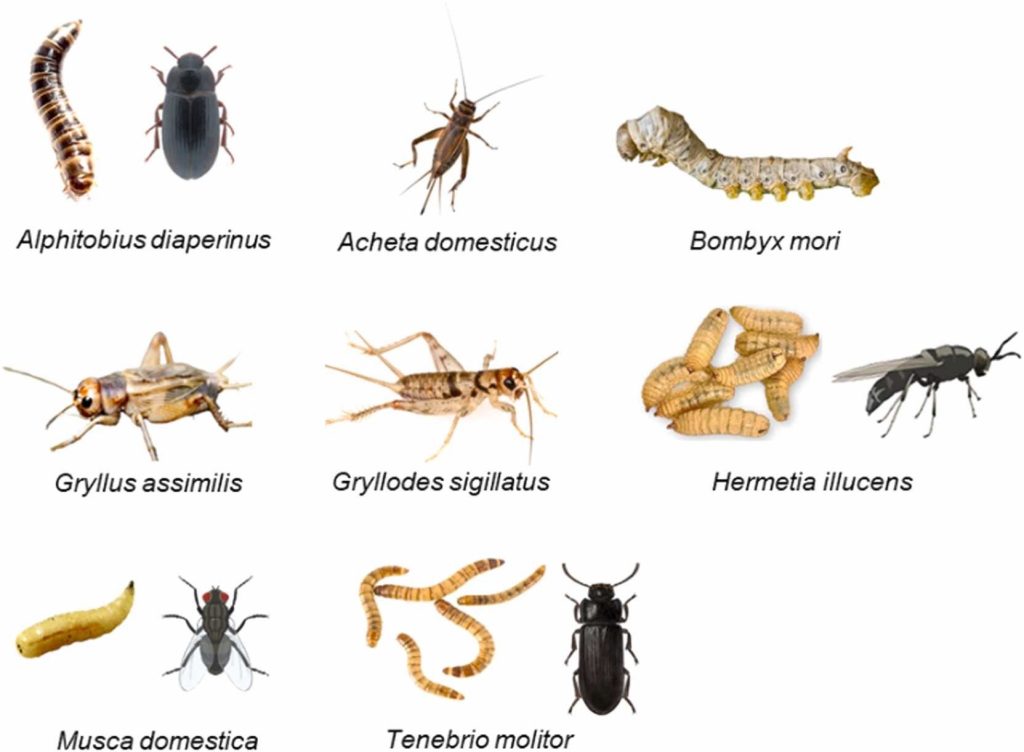

La réglementation européenne sur les aliments pour animaux a imposé des restrictions strictes sur l’utilisation d’animaux comme ingrédients alimentaires, en raison des antécédents d’encéphalopathie spongiforme bovine (EC/999/2001 ; EC, 2001). Néanmoins, un changement important s’est produit en 2017 avec l’introduction du règlement (UE) n° 2017/893, qui a modifié les règlements (CE) n° 999/2001 et (UE) n° 142/2011. Cet amendement a marqué un moment charnière puisqu’il a permis l’inclusion de sept espèces d’insectes dans l’alimentation des animaux d’aquaculture Hermetia illucens (HI), Musca domestica (MD), Tenebrio molitor (TM), Alphitobius diaperinus (ADi), le grillon Acheta domesticus (AD), Gryllodes sigillatus (GS) et Gryllus assimilis (GA). À l’avenir, la révision de cette liste pourra se fonder sur une évaluation des risques liés aux espèces d’insectes, compte tenu de leur impact potentiel sur la santé et l’environnement.

Le règlement (UE) n° 2017/893 a supprimé la condition relative aux insectes d’élevage selon laquelle « les produits d’origine animale doivent provenir d’un abattoir enregistré ». Cet ajustement était essentiel car les installations d’élevage d’insectes, où les insectes sont généralement « abattus », étaient confrontées à des difficultés pour répondre aux exigences spécifiques applicables aux abattoirs traditionnels. Le règlement (UE) n° 2019/1981 a introduit une liste désignée de pays tiers ayant obtenu l’autorisation d’exporter des produits à base d’insectes conformément au règlement (UE) n° 2017/893 susmentionné. Enfin, en novembre 2021, par le biais du règlement (UE) 2021/1925, le législateur européen a officiellement approuvé l’utilisation de Bombyx mori (BM) dans l’aquaculture. Cette décision a marqué un élargissement de la liste de sept à huit espèces autorisées. L’acceptation par les consommateurs n’est pas un problème pour l’incorporation d’insectes dans l’alimentation animale en Europe (Stamer, 2015). Dans une étude belge, les résultats de données transversales parmi les agriculteurs, les parties prenantes et les citoyens ont montré que l’attitude à l’égard du concept d’utilisation d’insectes dans l’alimentation animale était généralement positive, en particulier pour les applications dans la nutrition de la volaille et du poisson, comme l’ont indiqué Verbeke et al. (2015).

Pour favoriser la croissance de la production industrielle d’insectes et leur utilisation en tant qu’aliments pour animaux dans les pays développés et en développement, il est impératif de procéder à des changements législatifs significatifs à l’avenir. Actuellement, deux problèmes se posent parallèlement à cette expansion : le premier concerne le manque de réglementations locales, tandis que le second concerne l’absence d’un ensemble de réglementations stables et cohérentes à travers les frontières internationales. Plus précisément, de nombreuses entreprises locales souhaitent exporter leurs produits à base d’insectes dans le monde entier, mais les exigences réglementaires et les divergences entre les pays compliquent les initiatives de commercialisation et de vente des produits à base d’insectes. En outre, dans le cadre juridique européen, des contraintes persistent en ce qui concerne les options de substrat sur lesquelles les insectes peuvent être élevés, limitées aux matières premières également approuvées pour d’autres espèces de bétail. Pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire de réviser les réglementations actuelles afin de répondre aux besoins et au potentiel du secteur de l’élevage d’insectes.

5. Qualité et sécurité des farines d’insectes

L’évaluation de la sécurité et de la qualité des aliments à base d’insectes pour l’aquaculture implique un processus complet et multidimensionnel, comprenant des analyses microbiennes, chimiques et d’allergénicité, ainsi que des évaluations du contenu nutritionnel et de la digestibilité.

Les sources d’alimentation conventionnelles étant limitées, les sources de protéines alternatives suscitent un intérêt croissant, les aliments à base d’insectes apparaissant comme des candidats prometteurs. Les insectes peuvent être élevés sur des substrats organiques, ce qui contribue à l’économie circulaire et réduit l’impact environnemental des opérations d’aquaculture (Maroušek et al., 2023). En outre, les insectes sont riches en protéines, en acides aminés essentiels et en micronutriments, ce qui en fait une source de nutrition intéressante pour les espèces aquacoles. Certains insectes contiennent également des acides gras insaturés bénéfiques tels que l’acide oléique et l’acide linoléique (Gasco et al., 2019). Cependant, les insectes manquent de certains acides gras polyinsaturés n-3 (AGPI n-3), tels que les acides eicosapentaénoïque et docosahexaénoïque (EPA et DHA), cruciaux pour l’alimentation des poissons marins. Ces acides gras sont associés à divers avantages pour la santé humaine (Lands, 2014), notamment la santé cardiovasculaire (Harris, 2007, Lu et al., 2011), la prévention de l’inflammation (Calder, 2008, Fetterman et Zdanowicz, 2009, Figueras et al, 2011), des effets antivieillissement (Dyall et al., 2010), la résistance à l’insuline (Kalupahana et al., 2010) et le ralentissement de la progression de certains cancers (Astorg et al., 2004, Leitzmann et al., 2004, Westheim et al., 2023).

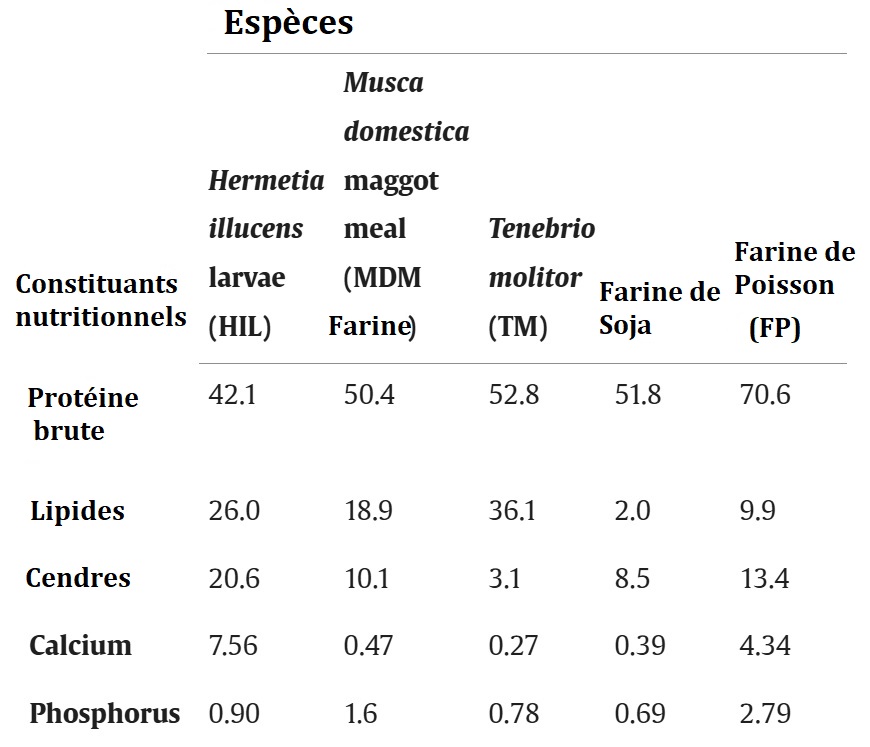

Tableau 1. Principaux composants nutritionnels (%) de trois espèces d’insectes, de la farine de soja et de la farine de poisson

Tableau 2. Composition en acides aminés (g/16g d’azote) des farines d’insectes, de soja et de poisson

Alors que les espèces d’insectes destinées à l’alimentation ne présentent généralement pas de risque imminent pour les animaux d’aquaculture, le principal risque a été identifié comme provenant du substrat d’élevage utilisé dans l’élevage d’insectes (Maroušek et al., 2023). Les substrats contaminés par des mycotoxines ou des métaux lourds peuvent nuire à la survie et à la croissance des insectes. L’accumulation de mycotoxines dans les insectes n’a pas été observée jusqu’à présent, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires, car les données de la littérature sont très limitées (Schrögel et Wätjen, 2019). Au contraire, l’accumulation de métaux varie en fonction du type de métal, de l’espèce d’insecte et du stade de développement. La littérature indique que H. illucens (HI) est capable d’accumuler de manière significative le cadmium, tandis que Tenebrio molitor (TM) a tendance à accumuler l’arsenic dans son corps larvaire (Malematja et al., 2023). En ce qui concerne le substrat d’élevage, la surveillance constante des contaminants est un aspect essentiel de la sécurité alimentaire. Étant donné que certains insectes peuvent transformer des déchets organiques en biomasse précieuse, l’interdiction d’utiliser des flux de déchets dans l’alimentation animale, conformément à la réglementation de l’UE, pourrait être reconsidérée à l’avenir, notamment en ce qui concerne le cas particulier de l’élevage d’insectes pour l’alimentation animale. En outre, les limites européennes existantes pour les contaminants, tels que les métaux lourds dans les aliments pour animaux, pourraient nécessiter des ajustements sur la base du comportement d’accumulation spécifique à chaque espèce. Au-delà de l’évaluation des mycotoxines et des métaux lourds, une évaluation complète de la sécurité des risques microbiens, des risques chimiques (en tenant compte de la contamination par les pesticides et les médicaments vétérinaires), ainsi que du potentiel allergène des insectes comestibles et des produits dérivés, doit être réalisée pour chaque espèce d’insecte (Precup et al., 2022, Schrögel et Wätjen, 2019).

Plusieurs études indiquent que le remplacement de la FP par de la farine d’insectes, que ce soit partiellement ou totalement, n’a pas d’effets négatifs sur les paramètres liés à l’immunité, y compris la composition biochimique du sang, l’histopathologie des organes concernés, la santé intestinale, l’expression des gènes et la résistance aux maladies chez de nombreuses espèces aquacoles (Fawole et al., 2020, Sankian et al., 2018, Su et al., 2017, Zarantoniello et al., 2020).

L’application des protéines d’origine végétale, en particulier le tourteau de soja, en aquaculture a diminué en raison de son association avec l’entérite intestinale (Kumar et al., 2021). Notamment, chez la truite arc-en-ciel, l’inclusion de farine HI dans les régimes à base de farine de soja a permis de prévenir efficacement l’entérite intestinale induite par la farine de soja (Kumar et al., 2021). Selon Xiang et al. (2020), la farine d’insectes contient des peptides bioactifs qui pourraient contribuer à la prévention de cette maladie. Cependant, le mécanisme précis par lequel la farine d’insecte prévient l’entérite induite par la farine de soja chez les poissons n’est pas clair et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour caractériser les peptides bioactifs présents dans la farine d’insecte.

6. Espèces d’insectes utilisées dans les aliments pour poissons et leurs compositions nutritionnelles

6.1. Insectes les plus couramment utilisés dans les aliments pour poissons

Parmi les espèces d’insectes testées pour la production industrielle d’aliments pour poissons, huit se distinguent comme étant les plus prometteuses : HI, MD, TM, Alphitobius diaperinus, Acheta domesticus, Gryllodes sigillatus, Gryllus assimilis et BM (Fig. 1) (Alfiko et al., 2022). Toutefois, dans le présent article, nous nous concentrerons sur l’utilisation de HI, TM et MD en remplacement partiel ou total de FM (Fig. 2).

Fig. 1. Huit espèces d’insectes importantes pour remplacer la farine de poisson dans les aliments aquacoles.

Fig. 2. Les espèces d’insectes les plus pertinentes pour les farines de poisson : H. illucens, M. domestica et T. molitor.

6.1.1. Mouche soldat noire (Hermetia illucens)

Les larves de H. illucens (HIL) présentent des caractéristiques exceptionnelles qui en font une ressource précieuse pour l’alimentation animale durable et la valorisation de l’eau. Leur capacité à se nourrir de diverses matières organiques, associée à une courte période de maturation d’environ trois semaines, en fait une source efficace et durable (Sheppard et al., 2002, Tomberlin et Sheppard, 2002). Le stade pré-pupa des HIL simplifie le processus de récolte, éliminant les étapes à forte intensité de main-d’œuvre et améliorant leur aptitude à l’agriculture à grande échelle (Sheppard et al., 2002, Mohan et al., 2022). Ces avantages font du HIL un candidat prometteur pour les aliments aquacoles durables et la gestion des déchets, s’alignant sur les principes d’utilisation verte et efficace des ressources (Čičková et al., 2015, Romano et al., 2022 ; Y. S. Wang et Shelomi, 2017). Des essais d’alimentation impliquant une supplémentation en farine HIL chez diverses espèces de poissons ont montré des impacts positifs sur les performances de croissance et la consommation d’aliments. La recherche démontre la possibilité d’améliorer les caractéristiques cardioprotectrices des filets de poisson grâce à des profils d’acides gras d’insectes adaptés, ce qui souligne encore la polyvalence et l’adaptabilité de la farine HIL dans les aliments pour poissons (Bruni et al., 2020).

L’intégration de la farine HIL dans l’alimentation des poissons carnivores, y compris le poisson-chat jaune (Pelteobagrus fulvidraco), la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), le saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) et le bar européen (Dicentrarchus labrax), donne des résultats prometteurs en tant qu’alternative à la farine de poisson. La substitution partielle par la farine HIL maintient les performances de croissance et influence positivement la composition des filets et l’acceptation par les consommateurs (Abdel-Tawwab et al., 2020, Hu et al., 2017, Moutinho et al., 2021, Renna et al., 2017, Stadtlander et al., 2017). Pour le saumon de l’Atlantique, le remplacement complet de la farine de poisson par de la farine HIL ne compromet pas la qualité des filets (Bruni et al., 2020). En revanche, des études sur des poissons omnivores, tels que la carpe Jian (Cyprinus carpio), révèlent que si l’inclusion de farine HIL séchée jusqu’à 75 % n’a pas d’effets négatifs sur l’ingestion volontaire ou la croissance, il convient d’être prudent en cas de substitution plus importante en raison de signes de stress alimentaire et de lésions intestinales (S. Li et al., 2017). Une sélection minutieuse des niveaux de substitution est cruciale pour les poissons carnivores et omnivores afin de garantir des performances de croissance optimales et de minimiser les effets négatifs potentiels. Des recherches continues sont nécessaires pour explorer les effets à long terme, optimiser les formulations des régimes alimentaires et comprendre l’adaptation spécifique des différentes espèces de poissons aux régimes alimentaires à base de HIL.

En ce qui concerne la gestion des déchets, une étude récente a examiné le potentiel des larves de la mouche soldat noire pour convertir les déchets solides de l’aquaculture en biomasse (Rossi et al., 2023). Bien qu’il s’agisse de premières étapes et que d’autres études soient évidemment nécessaires pour comprendre clairement la sécurité microbienne et chimique des insectes produits sur les déchets solides d’aquaculture, elles ouvrent la voie à une économie circulaire potentielle pour l’alimentation aquacole basée sur les insectes.

6.1.2. Ténébrion meunier (Tenebrio molitor)

Les essais d’alimentation dans le domaine de l’aquaculture ont fourni des preuves convaincantes à l’appui de l’acceptation de la MT fraîche et séchée comme source protéique alternative (Alfiko et al., 2022). En réponse à la demande croissante de solutions durables pour l’aquaculture, les repas TM sont apparus comme des substituts aux repas traditionnels FP, ce qui a incité de vastes études à évaluer leur efficacité et leur intégration dans les pratiques aquacoles (Terova et al., 2021). De nombreuses études ont exploré l’utilisation des repas TM dans les aliments aquacoles. Malgré une attention prédominante sur les effets de croissance résultant du remplacement des FM par des repas de vers de farine, un important déficit de connaissances persiste concernant les mécanismes sous-jacents qui régissent ces effets. Pour combler cette lacune, il est impératif de se pencher sur les modes d’action, la digestion et l’absorption réels de la farine de MT dans les systèmes digestifs de diverses espèces aquacoles. L’utilisation de la génétique moléculaire et des approches génomiques devient cruciale pour démêler les processus complexes en jeu (Roncarati et al., 2015; Terova et al., 2021). Cette compréhension est cruciale pour optimiser l’utilisation des TM dans les aliments aquacoles, en assurant à la fois l’efficacité de la substitution et le bien-être des espèces d’aquaculture.

Les recherches futures devraient se concentrer sur l’exploration du potentiel nutritionnel inexploité de Tenebrio molitor en tant que nouvel ingrédient brut pour les aliments aquacoles (Roncarati et al., 2015). Déterminer le niveau optimal d’inclusion de farine de TM qui ne nuit pas aux performances de croissance des poissons est essentiel pour faciliter l’intégration de farines de TM dans les pratiques aquacoles avec une efficacité maximale et des effets indésirables minimes. Ces recherches approfondies sont indispensables pour faire progresser l’évolution durable et nutritionnellement équilibrée des aliments aquacoles.

6.1.3. Mouche domestique (Musca domestica)

L’utilisation de la MD comme aliment complémentaire pour les poissons a été principalement étudiée chez les espèces de tilapia et de poisson-chat, ainsi que chez diverses espèces d’aquaculture (Alfiko et al., 2022). Divers essais d’alimentation menés sur plusieurs espèces d’aquaculture ont systématiquement démontré l’impact positif de l’incorporation de farine d’asticot (MD, farine MDM) dans l’alimentation des poissons, ce qui se traduit par une croissance et un taux de conversion alimentaire améliorés tout en atténuant le stress physiologique. De plus, l’incorporation de farine MDM dans l’alimentation des poissons s’est avérée être une stratégie rentable, réduisant les coûts globaux d’alimentation. Compte tenu de facteurs tels que la valeur nutritionnelle, la disponibilité, la croissance et l’efficacité alimentaire, la farine MDM apparaît comme une source de protéines alternative viable avec le potentiel de remplacer la FP dans les aliments pour l’aquaculture. Cette substitution est particulièrement avantageuse dans les pays en développement, où l’importation de FP entraîne des coûts importants. Les efforts de recherche futurs devraient se concentrer sur la détermination des niveaux d’inclusion optimaux du repas MDM comme substitut du la FP, en explorant les avantages économiques potentiels associés à un tel remplacement (Alfiko et al., 2022).

Dans un contexte plus large, les résultats cumulés des études suggèrent que la farine de MDM est prometteuse en tant qu’alternative viable et durable à la farine de maïs dans divers régimes alimentaires pour poissons, contribuant à des performances de croissance robustes et à une utilisation nutritionnelle efficace. Ces résultats soulignent l’importance d’une prise en compte et d’une optimisation méticuleuses des niveaux d’inclusion de la farine de MDM dans la formulation alimentaire.

6.2. Composition nutritionnelle

L’importance d’une composition nutritionnelle optimale pour améliorer les paramètres de production en aquaculture est largement reconnue. Récemment, un nombre croissant d’essais d’alimentation ont été réalisés en utilisant des farines d’insectes pour remplacer une partie de la farine de maïs dans les espèces aquacoles. Dans l’ensemble, la majorité des expériences ont démontré des résultats prometteurs lors du remplacement d’une partie de la farine de maïs par des farines d’insectes, bien qu’avec des variations selon les espèces de poissons et d’insectes concernées. Cependant, il semble que le remplacement de plus de 30 % de la farine de maïs par des farines d’insectes ait entraîné une réduction de la croissance des poissons, comme l’indiquent les études menées par Hua (2021) et Liland et al. (2021). La production de farine d’insectes se développe rapidement en Chine, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et dans les pays d’Asie du Sud-Est (Henry et al., 2015 ; Nogales-Mérida et al., 2019). Il est bien connu que la composition nutritionnelle des insectes dépend des substrats d’élevage et que leur profil en acides gras reflète leur régime alimentaire. L’enrichissement des substrats d’insectes avec ces acides gras peut modifier positivement le profil en acides gras des insectes (Liland et al., 2017). Des analyses nutritionnelles, notamment des protéines brutes, des acides aminés, de la teneur en matières grasses, des profils en acides gras et des minéraux, ont été menées sur huit espèces d’insectes mentionnées ci-dessus (Sánchez-Muros et al., 2014). Des informations détaillées sur les composants nutritionnels de chaque espèce d’insecte peuvent être trouvées dans plusieurs rapports publiés (Allegretti et al., 2017, De Souza-Vilela et al., 2019). Ce résumé se concentre sur trois espèces d’insectes clés – HI, MD et TM – en mettant en évidence leurs principales compositions nutritionnelles.

Ces trois espèces d’insectes présentent un taux de protéines brutes (PB) substantiel allant de 42,1 % à 60,7 %, comme l’indique le tableau 1. Bien que ce niveau de PB soit inférieur à celui trouvé dans la FP, il est semblable à celui de la farine de soja (Allegretti et al., 2018; Henry et al., 2015). Les profils d’acides aminés varient selon les espèces d’insectes, avec des PB de TM contenant moins de lysine que de FP, tandis que les PB de Diptera (HI et MD) sont notamment riches en lysine. Les teneurs en acides aminés soufrés des insectes sont plus faibles que celles des FP. Les concentrations de thréonine sont semblables chez trois espèces d’insectes, comme le montre le tableau 2 (Henry et al., 2015; Sánchez-Muros et al., 2014). Les niveaux de tryptophane dans les deux autres espèces d’insectes, à l’exception du repas de mouche MD (MDM), sont généralement plus faibles, ce qui suggère une supplémentation potentielle en acides aminés synthétiques pour une croissance optimale, selon les besoins spécifiques des espèces de poissons. Les diptères présentent des profils d’acides aminés supérieurs à ceux de la farine de soja (tableau 2), ce qui en fait des solutions préférables pour remplacer le FM dans les aliments aquatiques (Henry et al., 2015; Sánchez-Muros et al., 2014). Les trois espèces d’insectes ont une teneur en matières grasses plus élevée que la FP, allant de 18,9 % à 36,1 % (van Huis, 2020). Les insectes ont tendance à accumuler de la graisse, en particulier dans leurs stades embryonnaires.

La teneur en matières grasses varie selon les espèces, et même au sein d’une même espèce, il existe une variation considérable influencée par des facteurs tels que le stade de développement et le régime alimentaire (Barros-Cordeiro et al., 2014, Barroso et al., 2019). Par rapport à l’huile de poisson, les farines d’insectes contiennent des quantités plus faibles d’acides gras oméga-3, avec une présence notable d’acides gras saturés (Makkar et al., 2014). Les farines TM et MDM présentent des concentrations plus élevées d’acides gras insaturés, tandis que les larves d’Hermitia illucens (HIL) ont une teneur en acides gras insaturés plus faible (Gasco et al., 2020, Hawkey et al., 2021, van Huis, 2020). Il est bien connu que les teneurs en lipides et les profils d’acides gras des farines d’insectes sont fortement influencés par leur régime alimentaire, et la modification de la composition du substrat peut entraîner des changements dans ces aspects (Makkar et al., 2014). Il est essentiel de noter que la composition en acides gras est affectée par plusieurs facteurs, notamment l’alimentation des insectes, les conditions de culture et le stade de la récolte des insectes.

La teneur en cendres des trois espèces d’insectes est minime, à l’exception de HIL, qui dépasse 15 %. HIL contient relativement plus de calcium, constituant 7,6 % de la matière sèche, alors que d’autres espèces d’insectes présentent des niveaux de calcium très faibles (tableau 1). Par conséquent, lors du remplacement de la FP par des farines d’insectes, il est essentiel d’inclure du calcium dans les aliments pour poissons. L’amélioration de la teneur en calcium des farines de larves d’insectes peut être obtenue en fortifiant le substrat d’élevage avec du calcium (Allegretti et al., 2017, De Souza-Vilela et al., 2019 ; Henry et al., 2015 ; Sánchez-Muros et al., 2014). De plus, il convient de noter que la farine MDM présente des niveaux de phosphore particulièrement élevés, soit 1,6 %. Chez les espèces d’insectes mentionnées, les niveaux de glucides sont généralement faibles (moins de 20 %) (Barroso et al., 2014).

La substitution de la FP par des repas d’insectes se heurte à certaines limites. Selon l’espèce d’insectes utilisée, il devient nécessaire de compléter divers composants nutritionnels dans les aliments pour poissons. Cette supplémentation est essentielle pour assurer les caractéristiques nutritionnelles optimales des filets de poisson propres à la consommation humaine.

Les insectes, le groupe d’animaux le plus diversifié, ont attiré l’attention en tant que sources d’alimentation naturelles et nutritives pour les poissons, en particulier les espèces carnivores et omnivores ayant des besoins alimentaires élevés en protéines (Alfiko et al., 2022 ; Nogales-Mérida et al., 2019 ; Tran et al., 2015 ; van Huis, 2019). Dans la recherche de solutions d’alimentation aquacole durables, 11 espèces d’insectes ont été évaluées comme sources alternatives de protéines, avec un succès notable dans des études récentes (Henry et al., 2015 ; Nogales-Mérida et al., 2019).

Le remplacement d’une partie substantielle de la farine d’insectes par des sources de protéines à base d’insectes a le potentiel de réduire considérablement la teneur en farine de poisson dans les aliments aquacoles. Cela permet non seulement de garantir la faisabilité économique de l’aquaculture, mais également de contribuer à la durabilité globale de la production d’aliments pour poissons (Stadtlander et al., 2017). De plus, les insectes représentent une alternative prometteuse dans le contexte d’une bioéconomie circulaire, conforme aux principes de durabilité et d’efficacité des ressources (Bruni et al., 2020).

6.3. Le défi de la chitine en matière de digestibilité

Diverses études ont souligné la valeur nutritionnelle importante des insectes, soulignant leur potentiel considérable. La fraction protéique, représentant 40 à 60 % du poids sec, et la composition équilibrée en acides aminés renforcent la pertinence de ces insectes, suggérant que leurs farines peuvent remplacer entièrement ou partiellement la farine de maïs dans les aliments pour l’aquaculture (Gasco et al., 2020, Makkar et al., 2014). Cependant, un défi et un point de discussion dans la communauté scientifique résident dans la présence importante de chitine et les effets antinutritionnels associés.

La chitine, le deuxième polysaccharide le plus abondant sur Terre après la cellulose, est composée d’unités N-acétyl-2-amino-2-désoxyglucose (GlcNAc) liées par des liaisons β-(1 → 4) (Abdel-Ghany et Salem, 2020, Jiménez-Gómez et Cecilia, 2020). Classée comme fibre non digestible en raison de l’absence d’enzymes chitinolytiques dans la plupart des organismes, ce biopolymère est le principal constituant des exosquelettes d’insectes. La perception selon laquelle la chitine, en tant que fibre non digestible, a un impact négatif sur la digestibilité des lipides et des protéines a conduit à une tendance à éliminer la chitine des aliments et des aliments pour animaux (Kroeckel et al., 2012). Cependant, des études récentes ont remis en question cette perspective, soulignant l’application potentielle des farines d’insectes contenant de la chitine et ses dérivés comme prébiotiques efficaces, composés antibactériens et immunomodulateurs dans les aliments pour poissons (Ahmed et al., 2021, Dawood et al., 2020, Gaudioso et al., 2021, Rimoldi et al., 2021 ; Terova et al., 2021).

D’autres études ont démontré que la supplémentation en chitine et en chitosane dans l’alimentation augmente effectivement les taux de croissance, l’efficacité alimentaire et améliore la résistance aux maladies chez diverses espèces de poissons, notamment la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), le tilapia du Nil (Oreochromis niloticus), le mulet à lèvres minces (Liza ramada), le pagre rouge (Pagrus major), l’anguille japonaise (Anguilla japonica) et la sériole (Seriola quinqueradiata) (Ahmed et al., 2021, Dawood et al., 2020, Kono et al., 1987, Qin et al., 2014 ; S. Elserafy et al., 2021 ; Shi et al., 2020). De même, d’autres ont montré que certaines espèces telles que la morue (Gadus morhua) (Danulat, 1986), le cobia juvénile (Rachycentron canadum) (Fines et Holt, 2010), la bocasse de rivière (Sebastolobus alascanus), le sébaste à nez fendu (Sebastes diploproa) et la morue noire (Anoplopoma fimbria) (Gutowska et al., 2004) présenteraient des activités chitinases, c’est-à-dire des enzymes capables de digérer la chitine.

Cependant, sur la base de diverses études, la chitine ne doit pas être considérée uniquement comme un méchant. Ce biopolymère et ses dérivés ont des effets positifs sur la diversité du microbiome intestinal, agissant comme prébiotiques et modulant les communautés microbiennes dans les intestins des poissons (Ringø et al., 2006, Terova et al., 2019). De plus, ils contribuent à renforcer le système immunitaire, offrant ainsi une protection contre les infections (Esteban et al., 2001).

7. Réponses physiologiques de l’alimentation des poissons avec des insectes

Ces dernières années, plusieurs articles et revues ont été publiés concernant la valeur nutritionnelle, le faible impact environnemental et la sécurité alimentaire des insectes approuvés par l’UE pour l’alimentation animale (Règlement CE n° 2017/893 ; Commission européenne, 2017) (Alfiko et al., 2022). Ces études soulignent le potentiel des insectes tels que HI, TM et MD comme alternatives prometteuses à la FP dans les régimes alimentaires de diverses espèces de poissons d’eau douce et marines, en se concentrant particulièrement sur l’aquaculture méditerranéenne (Gasco et al., 2016 ; Henry et al., 2018 ; Iaconisi et al., 2017 ; Nogales-Mérida et al., 2019 ; Piccolo, 2017 ; Pippinato et al., 2020).

L’importance des paramètres zootechniques et de la santé des poissons est soulignée lorsque l’on considère les insectes comme source alimentaire. Études réalisées par Chemello et al. (2020) ont évalué le remplacement complet ou partiel de la farine FP par de la farine TM et les résultats ont indiqué que les deux substitutions n’affectaient pas les performances de croissance de la truite arc-en-ciel ni la qualité des filets (Belforti et al., 2015, Iaconisi et al., 2018, Rema et al., 2019). De même, la farine TM a été utilisée avec succès et bien acceptée par plusieurs espèces de poissons marins (Gasco et al., 2016, Iaconisi et al., 2017, Piccolo, 2017).

Les recherches effectuées sur la dorade à taches noires (Pagellus bogaraveo) ont révélé que l’inclusion de T. molitor à pleine teneur en matières grasses à 21 % de l’alimentation n’affectait pas la teneur en EPA ou en DHA des filets. Cependant, lorsqu’elle était incluse à 40 %, elle diminuait la teneur en EPA (Iaconisi et al., 2017). Cela suggère que la farine d’insectes alimentaire peut induire des altérations du métabolisme lipidique, en fonction de son niveau d’inclusion alimentaire. Dans une étude réalisée par Mastoraki et al. (2020), le remplacement de la farine de poisson par de l’HIL n’a pas eu d’impact sur les AGPI n-3 chez le bar européen par rapport au régime témoin. Dans une autre étude, Pulido et al. (2022) ont observé que dans les filets de daurade royale nourris avec des repas HIL, il y avait une diminution des AGPI n-3 au profit des AGS. L’écart dans ces résultats peut être lié à la nature des repas HIL utilisés, ainsi qu’aux différences entre les espèces de poissons, les régimes de base et les facteurs environnementaux (Mastoraki et al., 2020).

Bien que plusieurs études aient rapporté le remplacement de la farine d’insectes dans les régimes alimentaires des poissons par des larves de MD, la plupart d’entre elles se concentrent sur des espèces d’eau douce telles que le tilapia du Nil (Oreochromis niloticus). Cependant, des recherches ont démontré que les larves de MD peuvent être une source alternative viable pour les poissons d’élevage, avec le potentiel de remplacer économiquement la farine d’insectes, à condition que la fraction hydrophobe soit éliminée. La qualité des larves de MD, en termes de profil d’acides aminés, est comparable à celle de la farine d’insectes, à l’exception de la taurine, ce qui suggère la nécessité d’une supplémentation pour une utilisation dans l’alimentation de l’aquaculture.

Des études supplémentaires évaluent l’inclusion de farine d’insectes dans les régimes alimentaires des poissons, soulignant que les performances de croissance semblent dépendre du niveau d’inclusion, des espèces de poissons, des espèces d’insectes et de la composition nutritionnelle (Piccolo, 2017).

En conclusion, l’utilisation d’insectes en aquaculture démontre le potentiel de promouvoir la durabilité et la productivité, avec des considérations spécifiques sur les paramètres zootechniques, la santé des poissons et des niveaux adéquats d’inclusion dans l’alimentation.

8. Considérations finales

Les insectes sont apparus comme l’un des substituts les plus prometteurs à la farine de poisson par rapport à d’autres nouvelles sources de protéines, telles que les bactéries, les microalgues, les macroalgues et les levures. Bientôt, les insectes pourraient émerger comme une solution viable pour remédier aux inconvénients associés à la farine de poisson dans l’industrie de l’aquaculture. L’exploration de ces sources de protéines alternatives pour les aliments aquacoles, notamment par l’intégration d’insectes, représente une avancée significative vers une aquaculture durable et respectueuse de l’environnement. HI, TM et MD sont apparus comme des candidats prometteurs pour remplacer la farine de poisson dans les aliments aquacoles. Les sources de protéines à base d’insectes présentent divers avantages, notamment une utilisation efficace des nutriments, des périodes de maturation courtes et une rentabilité, répondant aux défis économiques et environnementaux associés aux produits d’alimentation aquacole conventionnels. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses études ont étudié le remplacement de la farine de poisson par des insectes en aquaculture. Tous les essais sur les poissons doivent suivre des directives spécifiques qui répondent aux besoins nutritionnels de chaque espèce de poisson, en adaptant chaque formulation en conséquence. En outre, il est nécessaire d’évaluer non seulement la qualité de la chair et les performances de croissance, mais aussi le microbiome, l’impact sur l’eau et les réponses métaboliques et physiologiques. Cela souligne le besoin croissant d’études multidisciplinaires dans ce domaine.

Malgré les résultats prometteurs de l’inclusion d’insectes comme ingrédients dans les aliments pour poissons, des lacunes importantes subsistent quant à leur pleine utilisation en aquaculture. De plus, des composés bioactifs importants tels que la chitine, les acides gras et les peptides antimicrobiens ont été signalés chez les insectes ; cependant, leur rôle dans la croissance et la physiologie des animaux aquatiques n’est pas encore bien compris.

Pourtant, le succès de cette alternative dépend de facteurs critiques, notamment des espèces de poissons spécifiques et des niveaux d’incorporation. Une exploration plus approfondie devrait permettre de fournir des lignes directrices recommandées pour l’incorporation de produits à base d’insectes adaptés à diverses espèces de poissons.

Source : Fantatto, Rafaela R., Mota, J., Ligeiro, C., Vieira, I., Guilgur, L.G., Santos, M., Murta, D., 2024. Exploring sustainable alternatives in aquaculture feeding: The role of insects.

Aquac. Rep. 37, 102228. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2024.102228.